やましんクリエイトが掲げる「理念」への思い

やましんクリエイトが『環境に優しい事業』にこだわる理由として、「この環境を未来に残したい」思いがあるからです。

なぜ、「この環境を未来に残したい」と思うのか、それは、今住んでいる山陰の素晴らしい自然の尊さに気付いたためという実体験が基となっています。

世界が目指す「持続可能な開発目標」

現在、SDGsやカーボンニュートラルといった、世界中で環境問題に向き合う動きが加速しています。身近な動きから、世界規模の動きまで、これより整理していきます。

林業が盛んな鳥取県日南町

やましんクリエイトは、鳥取県日野郡日南町を本拠地としています。私の出身は島根県で、鳥取・島根両県を合わせて山陰地方と呼ぶので、「山陰」はまさに故郷(ふるさと)なのです。

現在、本拠地である日南町は、町の面積の9割を森林が占めることから林業が主幹産業という豊かな森林資源が特徴の町です。

歴史を紐解くと、日野郡としては1879年に、日南町としては1959年に誕生し、それまでに小さな町村の合併を繰り返し今に至ります。

日野郡が生まれるよりもさらに昔、町内各地に現在も残る小字(こあざ)名が「●●村」と呼ばれていた頃から行われてきた林業が代々と受け継がれてきました。

こういった長年の取り組みが評価され、2019年に日南町は内閣府によって<令和元年度自治体SDGs未来都市>に選定されました。

「持続可能な開発目標」との関わり

SDGsとは、【Sustainable Development Goals】の頭文字と、Goalsの最後のsを取った略語です。日本語にすると【持続可能な開発目標】と翻訳できます。内容を簡単に紹介すると、2030年までに地球環境を保護しながら、世界中の人が平和と豊かさを享受できる社会を目指そうというものです。

日南町がSDGs未来都市に選ばれた2019年当時、私はSDGsへの理解が進んでおらず、他人事にしか感じられていなかったのです。住んでいる町がSDGsなんたらに指定されたーーー程度のことでした。

そこからは、仕事や日常生活を通じて、日南町の豊かな自然に触れる機会が多くなりました。その過程で、身近な自然環境は実は特別なものであって、これを維持するのも私たち住民の役割であるのではということに気付き、環境への興味関心が高まる大きな契機となりました。

やましんクリエイトの具体的取り組み

やましんクリエイトの事業は、このSDGsの中でも特に「15 陸の豊かさも守ろう」の目標達成に貢献するため『環境に優しい事業』の展開にこだわります。

これらを実現するため、具体的に次のような取り組みを行います。

- デジタル広報の推進(ペーパーレス化)

- 環境にやさしい用紙・製造工程の活用

- Jークレジットの購入

さらに、これらの取り組みは2050年までに世界各国が達成を目指している「カーボンニュートラル」つまり温室効果ガスの排出を実質ゼロにしていく目標も同時に実現していきます。

私は、個人的にも夏の暑さが大の苦手です。「小さい頃はこんなに暑くなかった」と感じている大人の一人です。

夏はこれ以上、暑くなってほしくないという個人的な思いもあり、『環境にやさしい事業』を行っていくことで、それらの課題解決に向き合えるものと信じています。

この「持続可能」という世界的なテーマは近年になって始まったのではなく、実は数百年も前の先人も取り組んできたことだったのです。

多くの先人が取り組んできた「環境にやさしい」事業

江戸時代を代表する日本三大商人の一つ「近江商人」が提唱した理念に『三方よし』というものがあります。これは、商売をする時は「売り手」「買い手」のみでなく、「世間」にもメリットがなければ商売は続かないというものです。

江戸時代よりさらに昔からまさしく『三方よし』の精神で取り組まれた一例についてご紹介します。

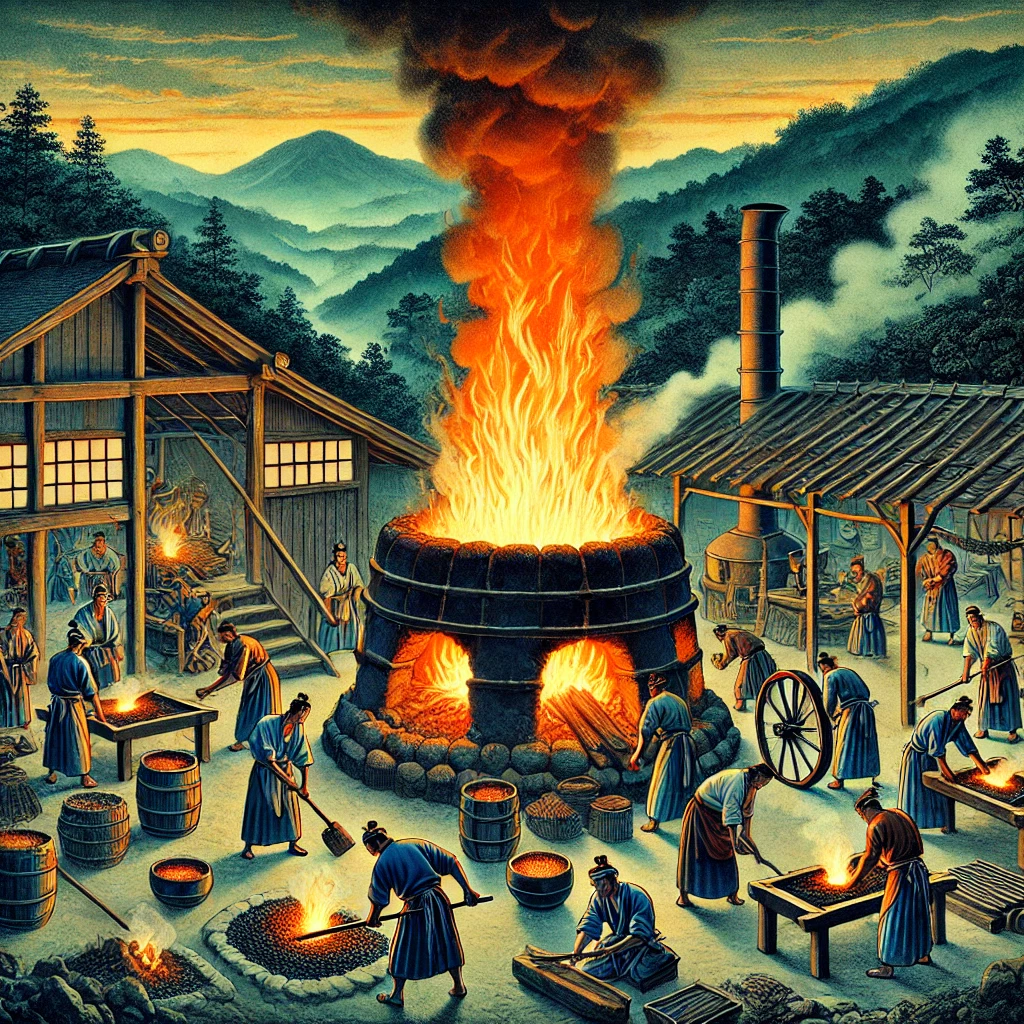

「たたら製鉄」の文化と自然への影響

今から1300年ほど昔、砂鉄と木炭を利用して鉄を生成する「たたら製鉄」の文化が日本国内で広がり始め、やましんクリエイトの拠点である山陰地方は大正時代の頃まで、「たたら製鉄」の一大生産地として大いに盛えていました。

「たたら製鉄」は、山や川(海)の土砂に含まれる砂鉄を採取し、伐採した森の木々を木炭にし、大量にくべた木炭入りの炉に砂鉄を流しこみ、溶けた砂鉄が鉄塊となるという仕組みです。

「たたら製鉄」を一回でも操業するのに必要な砂鉄と木炭は、なんと約15トンずつ(森林1.5ha分=1周200メートル4レーンの校庭が21個分)。それで、ようやく4トンもの鉄塊が出来上がるという記録が残っています。(参照先:https://tetsunomichi.gr.jp/history-and-tradition/tatara-outline/part-4/)

記載の通り、一回の操業(盛んな場所では年間70回ほどの操業)でこれほどの木材を利用するとなると、相当な面積の木々や山の土砂が「たたら製鉄」のために消費されていたのだと想像できます。

『「たたら製鉄」によって、山や自然が無くなってしまう。』と、このような手法に問題視する声も上がっていたそうです。

「たたら製鉄」が普及した当初は全国各地で行われていましたが、こういった莫大な資源を使用することや、砂鉄が採取しやすい地質的な観点から、近代化に伴った「たたら製鉄の終焉」と言われる大正時代まで続いたのは山陰地方を含むごく僅かな地域のみでした。

なぜ山陰地方は何百年も「たたら製鉄」を操業できたのか。それは、自然環境に配慮した操業を行なっていたことが一つの要因として挙げられます。

自然と共生した「たたら製鉄」

山陰地方は山陽地方との間には、1,000メートル級の山が連なる中国山地があり、一部の山を伐木しては操業場所の移転を繰り返し、またその山に木々が生え揃ったタイミングで再びその山で操業するという、長期的な視点で取り組んでいたという記録が残っています。

これによって、数十年という年月をかけて木々は成長し、山は健全な状態を保つことができ、植物や動物といった多様な生物がその山で生息し、自然豊かな環境を保つことができたのです。

その証に、ここ中国山地周辺の中山間地域には食物連鎖の上位に位置付けされるタカ・フクロウ・クマ、さらに国の特別天然記念物であるオオサンショウウオが数多く生息しており、それらに出会うべくその道の研究者やカメラマンがこの地に足繁く通っているのが現状としてあります。

この地に暮らす者として、これまで先人が行なってきた持続可能な取り組みを形は違えど、意志を引き継いで生業としたいというのがやましんクリエイトの理念です。

私は私にできることを

伝承「ハチドリのひとしずく」

本サイト内と、やましんクリエイトの名刺には鳥のシルエットを掲載しています。こちらの鳥は「ハチドリ」という名称で、南米のアンデス地方に住むナキュアという先住民族に「ハチドリ」について次のような言い伝えが残っています。

***

ある日、森が火事になり、そこに暮らすクマやシカ、キツネといった動物たちは我先にと森から逃げ出します。

すると、ハチドリという小さな鳥が燃えている方角に向かって空を何度も行き来している姿を動物たちは見つけ、不思議に思った動物たちは「君はいったい何をしているんだい?」とハチドリに尋ねます。

ハチドリは「森の火を消すために、このクチバシに水を含んで運んでいるんだよ」と答えます。

それを聞いた動物たちは「そんなことをして何になるんだい」と、真面目に答えたハチドリを笑い者にします。

ハチドリは答えました「私は、私にできることをしているだけなのです。」

***

という話を聞いて、火事になった森というのは地球のことで、動物やハチドリは私たち人間を指しているのではと勘づいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私にできることは「環境にやさしい」事業の展開

やましんクリエイトも、地球規模からすると実に小さな存在に過ぎません。

それでも、今日のあらゆる環境課題に一矢報いたい、そんな思いからこのハチドリを一種のシンボルマークとして採用しました。

やましんクリエイトでは、このハチドリのひとしずくのように、事業を通じて共に環境課題に向き合うパートナー様を探しております。

環境にやさしい事業を共に実現していきませんか。